日本美術の巨匠に会える神社deアート!

ふすま絵も屏風絵も、作品を本来の姿で鑑賞できるのが神社でのアート鑑賞の魅力。日本アート界の大スター達の作品にも出会えます!

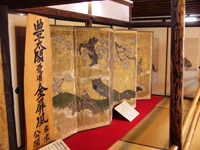

1.重要文化財の書院で秀吉公 ご愛用の狩野派作品とご対面~吉水神社

黄金の茶室を作ってしまうほどのゴージャス好きで知られる豊臣秀吉。文禄3年(1594)、奈良・吉野山でおこなわれた花見も、贅をつくしたものだったようです。5000人もの家来とともに5日間にわたりおこなわれた吉野の大花見の本陣になったのが、古くは南朝の皇居でもあった吉水神社(よしみずじんじゃ、当時は吉水院)でした。

秀吉は、境内の書院に徳川家康や伊達政宗などの家臣団を泊めるために、ふすまや建具をリニューアル。そこに絵を描いたのが、狩野派の永徳と山雪でした。

狩野永徳は、織田信長、豊臣秀吉に仕え安土城、聚楽第、大坂城などの障壁画を制作した人物。教科書にも載るほどの美術史上のスーパースターです。一方、山雪は近年再評価が進み、ちょうど3月30日から京都国立美術館で「狩野山楽・山雪」をテーマにした大回顧展も開催される今注目の絵師。

大変ありがたいことに、書院には2人の絵がそのまま残され一般公開されています。

永徳の晩年の作品になる『桜の図』と、山雪の若いころの作品『竹の図』は、2枚並べて展示。『桜の図』のはかなさと優美さ、『竹の図』の気持ちいいほどにまっすぐ伸びる竹の勢いを、間近で見比べ楽しむことができます。

書院自体も重要文化財なうえに、源義経と静御前、弁慶が身を潜めた部屋や、義経や静御前が身につけた甲冑や衣装、吉野の花見の様子がわかる絵や書など、宝物のオンパレード。

歴史上の有名人のものも多数あるので、アート好きだけでなく、歴史好きにもおすすめです。

2.国内最大、90面におよぶ円山応挙ワールド~金刀比羅宮

江戸中期に生きた丸山応挙は、農家の生まれから後世に名を残すほど大成功した絵師でした。

応挙の絵の特徴は、写生を元にしていること。西洋絵画に馴染んだ今でこそ写生は当たり前の手法ですが、昔の日本画では目で見たままに描くことは追求されてきませんでした。

だからこそ応挙の絵は、当時の人々の目に斬新に映りました。新しい画風がヒットし、京都で「円山派」という大流派を形成するまでになりました。

この応挙の作品をまとめて見られるのが、香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)です。三越の元になった呉服店・越後屋の創設者三井高利に資金援助を受けながら、7年という歳月をかけ90面ものふすま絵を金刀比羅宮の表書院のために制作しました。

応挙のふすま絵があるのは、さまざまなポーズを取る鶴が描かれた「鶴の間」からごうごうと流れ落ちる滝を描いた「山水之間」までの四部屋。円熟期に生まれた作品群で、応挙ワールドにたっぷりと浸ることができます。観賞は部屋の外に巡らされた廊下からなので、詳しく見たい人はオペラグラスを持参しましょう。

3.酒井抱一が描く八方睨みの亀~江島神社

参拝が物見遊山でもあった江戸時代。海の向こうに富士山が見える風光明媚な江ノ島(神奈川県藤沢市)は、江戸っ子たちに人気の高い参拝先でした。

参拝客が多く、江戸からも近い江島神社は、江戸の文化が流入してきていたのでしょう。江の島の頂上付近にある江島神社(えのしまじんじゃ)の奧津宮には、「抱一製」と書かれた『八方睨みの亀』があります。「抱一」といえば琳派の一人に数えられる酒井抱一のこと。大名家次男坊のお坊ちゃまで、江戸の別邸で生まれ育ち吉原で遊ぶのが大好きだったといわれています。抱一は、武家社会のしきたりに興味がなく、30代で出家。お寺には入らずに、よりのびのび吉原通いを続けたようです。そんな抱一が、琳派の重要人物、尾形光琳の作品に出会ったのがおそらく宝永元年(1704)。それ以来、光琳100回忌の法会をおこなうほどハマり、現代で江戸琳派と呼ばれることになる作品を発表していきます。

江島神社に描かれた『八方睨みの亀』には「享和3年」の文字が見えますので、抱一がこの作品を描いたのは光琳にハマる直前だったのかもしれません。

天井に絵が描かれた八方睨みの亀は、目から強い光線が出ているよう。どの位置に立っても亀に見られているように見えます。ただ、いま江島神社で見られる『八方睨みの亀』は、残念ながら復元画。本物は海風の害から守るため宝殿で大切に保管されています。

4.《その他の神社》どこ行く?アート作品のある神社

上神庫の妻に描かれた、狩野探幽の像

国宝館には、北斎から歌麿まで著名絵師の作品多数

その他のアート作品のある神社

- 東京・港区/広尾稲荷神社・ひらおいなりじんじゃ(高橋由一・広尾稲荷神社拝殿天井画「墨龍図」)

- 埼玉・さいたま市大宮区/大宮氷川神社・おおみやひかわじんじゃ(横山大観・秋色武蔵国)

- 静岡・富士宮市/富士山本宮浅間大社・ふじさんほんぐうせんげんたいしゃ(狩野元信・富士参詣曼荼羅図)

- 兵庫・神戸市中央区/湊川神社・みなとがわじんじゃ(横山大観・大楠公)