金運アップ&招福目指して 酉の市へ!

2012年の酉の市は11月8日と20日の2回。ナンバー1の人出を誇る浅草酉の市を開催する鷺神社さんに楽しみ方から熊手の選び方まで酉の市情報を伺いました。

1.金運アップから恋愛成就まで願いを叶える酉の市へ行ってみよう

参道に所狭しと並ぶ縁起熊手に屋台から投げかけられるオレンジの灯り、そして、あちこちで聞こえてくる「よーっ!」という生きの良い手締めの声。ほかの市にはない熱い活気があるのが酉の市です。

酉の市は、天日鷲命(あめのひわしのみこと)日本武尊(やまとたけるのみこと)を祀る“おおおとり”神社(鷲神社、大鳥神社とも書きます)の祭礼と縁起熊手を販売する市が合体したもの。翌年の開運、授福、殖産、除災、商売繁昌をお祈りするお祭です。

11月の酉の日におこなわれるので、今年は11月8日(木)と20日(火)の2回にわたり開催します。おおとり神社は、東京を中心に関東に多く分布しているため、東京の11月の風物詩になっています。

縁起熊手は商売繁盛を願うものというイメージが強いですが、最近はあらゆる願掛けに購入していく人が増えています。なかにはペットの健康を願って買うなんて人も。善男善女なら誰でもOKの懐が深いイベントをぜひ体験してみましょう。

2.神社の熊手と熊手屋さんの熊手 飾り方の違いに気をつけて

酉の市で手に入れられる縁起熊手は、社務所で授与しているものと、露天商の熊手屋さんで販売するものの2種類があるのをご存じでしょうか?

この2つの違いを淺草の鷲神社(おおとりじんじゃ)さんに伺ってみると「社務所で授与する熊手は、お守りやお札と同じようにお祓いをすませた神聖なもの。熊手屋さんの熊手は縁起物ですね」とのことでした。どちらを選ぶかは好みでOKということでしたが、飾り方には違いがあるようで、「授与された熊手は、神棚にあげるか目線より高い位置に東か南を向けて置きしょう。縁起物の熊手は、同様の方角に向けるか商売繁盛なら、お客さんが入るように入口に向ける、学業成就なら志望校に向けるなど、熊手でかきこみたい福の方向に向けるのがよいようです」と教えていただきました。

ちなみに、熊手屋さんで初めての熊手を購入するときは、どんな熊手を選ぶのがよいのでしょうか? 「いろいろ見て気に入ったもの、ぴんときたもの、ご縁を感じるものがいいと思います。1年経って良い年だったと感じられるようなら、また同じお店で買い徐々に大きなものにしていくのが慣わしです」。

1年経った熊手はお焚きあげ料を添えてお焚きあげ所か社務所の方に渡しますが、熊手屋さんで購入したものでも引き取ってもらえるそう。気になるお焚きあげ料は、「10円から数万円まで、人によりまったく違う」とのことでした。

3.見どころ満載!淺草・鷲神社の酉の市

各地で開催される酉の市のなかで、最大の人出を誇るのが淺草 酉の市。

鷲神社と隣にある長國寺で同時に開催されています。江戸時代から続く酉の市だけあり、熊手以外の昔ながらの縁起物があるのも淺草らしいところ。露店で売られる大きくごつごつした芋、八頭はお節材料でおなじみ。頭(とう)の芋とも呼ばれ出世できるといわれているほか、たくさんの芽が出ることから子だからに恵まれるとも伝えられています。熊手、頭の芋とともに昔ながらの酉の市名物だったのが切山椒。捨てるところなくすべてを利用できるありがたい香辛料・山椒を餅に加えたもので、頭の芋屋さんとともに最後の一軒が出店しています。

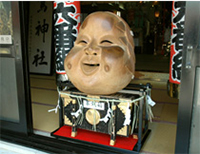

社務所のそばの、大きなおかめさんの顔「なでおかめ」も人気モノ。なでる場所によりご利益が異なると言われ、右頬の恋愛成就、鼻の金運をなでていく人が多いようです。

もちろん、熊手屋さんを見てまわるだけでも十分楽しめます。

キティちゃんなどキャラクターがたっぷりついた某メーカーのオーダーメイド熊手を始め、歌舞伎役者や相撲部屋などの名前が入った熊手もあちこちに。

そして、縁起物がほぼ招きネコ一色という白石熊手店や、紙に手塗りで彩色したよし田の工芸品的な美しさを持つ熊手などなど。熊手屋さんの創意工夫とそれを信頼して毎年オーダーするお得意さんの暖かい関係が浮き彫りになっています。

4.《その他の神社》どこ行く?酉の市

こうのとり伝説が残る子授け神社の酉の市

60万人が訪れる山の手のお酉さま

江戸っ子にも人気だった酉の市発祥の地

境内末社の大鳥神社の例祭

その他の酉の市を開催する神社

- 埼玉・鷲宮町/鷲宮神社・わしみやじんじゃ

- 東京・葛飾区/葛西神社・かさいじんじゃ

- 東京・江戸川区/新小岩厄除香取神社・しんこいわやくよけかとりじんじゃ

- 東京・中央区/波除稲荷神社・なみよけいなりじんじゃ

- 東京・品川区/荏原神社・えばらじんじゃ

- 東京・港区/十番稲荷神社・じゅうばんいなりじんじゃ

- 東京・目黒区/大鳥神社・おおとりじんじゃ

- 東京・新宿区/須賀神社・すがじんじゃ

- 東京・練馬区/練馬大鳥神社・ねりまおおとりじんじゃ

- 東京・渋谷区/宮益御嶽神社・みやますみたけじんじゃ

- 東京・調布市/布多天神社・ふだてんじんじゃ

- 東京・府中市/大國魂神社・おおくにたまじんじゃ

- 神奈川・横浜市南区/金刀比羅神社・こんぴらじんじゃ